Zurück zu den Schlüsselsituationen

Regeln der Institution durchsetzen – Handeln im Spannungsfeld zwischen Haltung und organisationalem Auftrag

- Es bestehen Richtlinien, Regeln, Vorgaben der Institution, die die Funktionsweise und das Zusammenleben regeln und die sowohl der Klientel als auch den PSA bekannt sind

- Die Klientel weigert sich, eine an sie/ihn gestellte Anforderung zu erfüllen bzw. verstösst gegen eine Regel

- Die Situation kann ein Momentum des Grenzen Testens enthalten

- Die Situation kann auch für nicht-direkt Betroffene eine Botschaft enthalten, die in Form von Lernen am Modell aufgenommen werden kann

- Die/der PSA ist interessiert, eine gemeinsame Ebene des Verstehens zu finden, damit die Regeln eingehalten werden können

- PSA haben grundsätzlich den Auftrag, nach den Regeln der Institution zu handeln

- Die Ziele für die Zusammenarbeit zwischen SozialarbeiterInnen und KlientInnen und die Vorstellungen über die Vorgehensweise gehen bei den Beteiligten (KlientInnen, andere am Problem oder der Lösung Beteiligte, der Sozialarbeiter aus seiner professionellen Sichtweise, das offizielle Mandat, dem der Sozialarbeiter verpflichtet ist) auseinander.

Kontext

Die Organisation ist ein begleitetes Wohnen in der stationären Jugendarbeit für Jugendliche und junge Erwachsene im Alter zwischen 15 und 21 Jahren. Durch die interdisziplinäre Kooperation zwischen Sozialpädagogik, Psychotherapie und Arbeitsintegration sollen die lebenspraktischen Fähigkeiten der Bewohnenden bis zur Eigenständigkeit gefördert werden. Neben den internen Instanzen besteht auch die Zusammenarbeit mit Behörden, Ärzt:innen und Eltern.

Jede bewohnende Person hat eine sozialpädagogische und psychotherapeutische Bezugsperson. Psychotherapeutische Sitzungen sind einmal wöchentlich geplant und obligatorisch. Wenn Bewohnende keiner Schule oder keinem Lehrbetrieb angegliedert sind, werden sie in die interne Arbeitsintegration eingeteilt.

Die Bewohnenden sind je nachdem freiwillig, unfreiwillig oder in seltenen Fällen verdeckt platziert. Das Ziel der Praxisorganisation ist es, den Jugendlichen eine Obhut zu bieten, einen Rhythmus in den Alltag zu geben und sie beim Einfinden in die Arbeitswelt zu unterstützen und zu begleiten. Die jungen Menschen haben häufig eine Geschichte, in der sie viele Abbrüche erlebt haben, Bindungsstörungen entwickelten und somit Belastungen unterschiedlichen Ausmasses mit sich bringen. Daher ist der Beziehungsaufbau zwischen Bewohnenden und sozialpädagogischen Fachkräften ein zentrales Element der alltäglichen Arbeit.

Ausgangslage

Die PSA ist gemeinsam mit ihrer Praxisausbildnerin (PA) die Co-Bezugsperson der 16-jährigen Klientin (KL). Die KL ist Mutter eines Säuglings, der bei einer Pflegefamilie platziert ist. Die KL ist seit etwa zwei Monaten in diesem Jugendheim und war davor schon in verschiedenen Heimen und Pflegefamilien. Ihre Mutter ist im letzten Jahr gestorben. Sie hat fünf Geschwister. Der Vater der KL, der ein autoritäres Auftreten hat und ihre älteste Schwester scheinen wichtige Bezugspersonen zu sein. Den Akten nach beschreiben verschiedene Fachkräfte die KL als unzuverlässig und realitätsfern. Die KL befindet sich zu diesem Zeitpunkt in der Abklärung von ADHS, Borderline-Persönlichkeitsstörung und Depressionen.

Der Auftragsbereich der PSA besteht unter anderem darin, die KL zu externen Terminen zu begleiten. Heute steht die Begleitung zu einem Gynäkologie-Termin an. Dass die KL immer in Begleitung zu Terminen gehen soll, wurde entschieden, da es mehrfach vorgekommen ist, dass die KL zwar pünktlich für einen Termin losgegangen, dort jedoch nicht erschienen ist, da sie stattdessen woanders hingegangen und teilweise anschliessend auch nicht mehr zurückgekommen ist, sondern bei ihrem Freund oder Vater blieb. Es kam auch schon vor, dass die KL eigenständig zum Arzt ging, Medikamente verschrieben bekommen hat und dies dem sozialpädagogischen Team nicht mitgeteilt hat. Einerseits verfügt die KL häufig nicht über genügend Geld, um die Medikamente abzuholen, andererseits ist es den Bewohnenden ausser in Ausnahmefällen nicht gestattet jegliche Medikamente bei sich zu tragen oder bei sich im Zimmer zu lagern. Dies aufgrund der Gefahr des Medikamentenmissbrauchs sowie der Unzuverlässigkeit der rezeptpflichtigen Einnahme/Dosierung.

Die Situation spielt sich draussen vor dem Haus ab. Die KL raucht und unterhält sich mit einer anderen Bewohnerin (BW). Es ist abgemacht, dass die PSA die KL heute zum zweiten Mal zum Gynäkologie-Termin begleitet. Die PA ist in der Nähe aber drinnen.

Situation

Zur besprochenen Zeit macht sich die PSA auf die Suche nach der KL, um gemeinsam losgehen zu können. Die PSA trifft sie vor dem Haus rauchend an. Eine andere Bewohnerin (BW) steht bei ihr. Die PSA fragt sie, ob sie bereit sei.

Da erwidert sie, dass sie bereit sei aber nicht von der PSA begleitet werden wolle. Als die PSA nachfragt, weshalb, und darauf hinweist, dass sie es im Vorhinein abgesprochen haben, meint die KL, dass es ihr unangenehm sei von einem „Sozis“ begleitet zu werden. Es sei ihr zu intim und dass es eine Angelegenheit der Privatsphäre sei. Sie fände es „unfair“, dass sie nicht mitbestimmen könne. Bisher kam es für sie nur in Frage von ihrem Vater oder ihrem Freund begleitet worden zu sein. Sie könne es auch alleine. Wenn, dann würde sie höchstens von einer Freundin begleitet werden wollen und deutet auf die Bewohnerin.

Die PSA sagt, dass sie sie gut verstehen könne. Und betont, dass die PSA wie beim letzten Mal im Wartezimmer bleiben werde, da es der PSA wichtig ist ihre Privatsphäre zu respektieren. Die PSA erinnert sie daran, dass es das letzte Mal doch sehr lustig war und es der PSA neu ist, dass es ihr zu intim sei. Die PSA erklärt ihr, dass es auch darum gehe eine Beziehung zwischen ihnen aufzubauen sowie sicherzustellen, dass alle neuen Gesundheitsinformationen zum sozialpädagogischen Team gelangen. Auch wenn neue Medikamente verschrieben werden, muss das Team das wissen, damit eine Übersicht über die Finanzen bestehen bleibt, sowie, um die KL in der regelmässigen Einnahme der Medikamente unterstützen zu können. Es ginge nur um den Weg hin und zurück, dass sie sicher ankomme und keine Informationen verloren gehen.

Die KL weigert sich weiterhin von der PSA begleitet zu werden und meint, dass die „Sozis“ sie nur kontrollieren wollten. Die andere Bewohnerin stimmt ihr zu und sagt auch, dass es nicht ginge, dass die „Sozis“ ihre Privatsphäre missachten. Da die PSA den Eindruck hat, dass sie noch stärker auf ihrer Meinung verharrt, weil sie sich von der anderen Bewohnerin bestärkt fühlt, macht die PSA den Vorschlag diese Diskussion zu zweit weiterzuführen. Beide zeigen keine Bereitschaft, der Bitte der PSA nachzukommen. Sie bleiben stehen, selbst als die PSA auffordert, dass die andere Bewohnerin weggehen soll oder, dass die KL und die PSA einen anderen Raum aufsuchen sollen.

Der PSA gehen die Argumente sowie die Handlungsmöglichkeiten aus. Da die PSA die KL zudem gut verstehen kann, hat die PSA keine Motivation mehr sie zu drängen. Die PSA holt die PA zur Hilfe und schildert ihr zuvor kurz die Situation. Als die PA dazu kommt, meint sie bestimmt mit forschem Ton, dass es nichts zu diskutieren gäbe und dass die PSA und die KL jetzt einfach losgehen sollen. Weder die KL noch die andere Bewohnerin widersprechen ihr. Die KL und die PSA gehen zusammen aufs Tram.

Erste Sequenz: PSA sucht KL

„Zur besprochenen Zeit macht sich die PSA auf die Suche nach der KL, um gemeinsam losgehen zu können. Die PSA trifft sie vor dem Haus rauchend an. Eine andere Bewohnerin (BW) steht bei ihr. Die PSA fragt sie, ob sie bereit sei.“

Reflection in Action:

- Emotion KL: Ich fühle mich sicher, stark und selbstsicher, weil ich eine klare Meinung im Kopf habe und nicht alleine bin (BW). Ich fühle mich mutig und klar, weil ich der PSA meine standhafte Meinung mitteilen und darauf beharren werde. Ich fühle mich ein wenig nervös, weil mich eine Konfrontation mit der PSA erwartet, da ich einen Einwand gegen die Abmachung habe.

- Emotion BW: Ich fühle mich feindselig und misstrauisch, weil die PSA kommt und irgendetwas will. Ich fühle mich gegenüber der PSA abwehrend. Ich fühle mich dumpf und taub und habe keine bewusste Körperwahrnehmung.

- Emotion PSA: Ich fühle mich überrascht, dass die KL schon bereit steht. Ich fühle mich unsicher in Bezug auf die Begegnung mit der KL, da ich nicht weiss, ob sie bereit ist. Ich freue mich alleine Zeit mit der KL zu verbringen.

- Kognition PSA: „Oh, sie steht pünktlich bereit. Ich muss sie nicht mal suchen.“ „Los geht’s!“ „So, ich mache das jetzt!“

- Beobachterin:

- PSA hat geschlossene/gebückte Körperhaltung, Körperhaltung ist auch eher unsicher

- KL sagt verbal sie ist bereit und ist währenddessen mit dem Oberkörper in der Rücklage (widersprüchlich wahrgenommen)

Zweite Sequenz: Widerstand Klientin

„Da erwidert sie, dass sie bereit sei aber nicht von der PSA begleitet werden wolle. Als die PSA nachfragt, weshalb, und darauf hinweist, dass sie es im Vorhinein abgesprochen haben, meint die KL, dass es ihr unangenehm sei von einem „Sozis“ begleitet zu werden. Es sei ihr zu intim und dass es eine Angelegenheit der Privatsphäre sei. Sie fände es „unfair“, dass sie nicht mitbestimmen könne. Bisher kam es für sie nur in Frage von ihrem Vater oder ihrem Freund begleitet worden zu sein. Sie könne es auch alleine. Wenn, dann würde sie höchstens von einer Freundin begleitet werden wollen und deutet auf die Bewohnerin.“

Reflection in Action:

- Emotion KL: Ich fühle mich angespannt, weil ich die „Auflehnung“ gegen die Abmachung und meine Argumente gut rüberbringen will. Ich fühle mich ärgerlich/wütend und fremdkontrolliert, weil ich mich ohne Selbstbestimmung und unfair behandelt fühle. Ich fühle mich zielstrebig und klar, weil ich standhaft in meiner Meinung bin. Ich fühle mich abwehrend und erdrückt, weil ich das Gefühl habe fremdbestimmt zu werden. Ich fühle mich schlagfertig, weil ich durch meine guten Argumente ein Gefühl von Selbstwirksamkeit erhalte.

- Emotion BW: Ich fühle mich genervt von der PSA und dass sie uns in unserem Raum stört (gechillt rauchen). Ich fühle mich angespannt, aufgrund der angespannten Situation. Ich fühle mich verständnisvoll und solidarisch gegenüber der KL und abwehrend gegenüber der PSA.

- Emotion PSA: Ich fühle mich nicht präsent in der Situation und gegenüber der KL. Ich fühle mich allgemein verunsichert mit dem Auftrag und der Situation. Ich fühle mich etwas genervt und angespannt/gestresst, weil sich der Zeitplan durch den Konflikt verzögert. Ich fühle mich nervös bezüglich der Reaktion der KL, weil ich auf sie eingehen möchte und dabei überzeugende Argumente sammeln möchte. Ich fühle mich verständnisvoll der KL und ihrer Argumentation gegenüber.

- Kognition PSA: „Ich versteht dich voll!“ „Schon wieder die gleiche Leier…“ „Muss das jetzt sein?! Wir haben nicht mehr viel Zeit, bis das Tram kommt.“ „An deiner Stelle würde ich mich ähnlich fühlen.“ „Das ist jetzt eine doofe Situation, weil ich dich gut verstehen kann aber wir losmüssen und ich nicht versagen darf bei einer so kleinen Aufgabe.“

- Beobachterin:

- KL bewegt sich viel, verlagert das Gewicht auf je das eine und dann das andere Bein. Stimmlich ruft sie viel aus und variiert zwischen hoch und tief.

- PSA hat eine gekrümmte Haltung, spielt mit ihren Händen und auch mit ihrem einen Hosenbein.

- Die Bewohnerin steht aufrechter und ihre Stimme ist ruhiger, verändert auch die Tonlage nicht stark. Sie bewegt sich viel weniger im Vergleich zur KL.

Dritte Sequenz: Argumentation PSA

„Die PSA sagt, dass sie sie gut verstehen könne. Und betont, dass die PSA wie beim letzten Mal im Wartezimmer bleiben werde, da es der PSA wichtig ist ihre Privatsphäre zu respektieren. Die PSA erinnert sie daran, dass es das letzte Mal doch sehr lustig war und es der PSA neu ist, dass es ihr zu intim sei. Die PSA erklärt ihr, dass es auch darum gehe eine Beziehung zwischen ihnen aufzubauen sowie sicherzustellen, dass alle neuen Gesundheitsinformationen zum sozialpädagogischen Team gelangen. Auch wenn neue Medikamente verschrieben werden, muss das Team das wissen, damit eine Übersicht über die Finanzen bestehen bleibt, sowie, um die KL in der regelmässigen Einnahme der Medikamente unterstützen zu können. Es ginge nur um den Weg hin und zurück, dass sie sicher ankomme und keine Informationen verloren gehen.“

Reflection in Action:

- Emotion KL: Ich fühle mich eingeengt und ausgestellt, aufgrund der Konfliktsituation. Die PSA redet mit mir und die BW hört alles mit. Ich fühle mich gleichgültig, weil ich den Plan verfolge auf meiner Meinung zu verharren. Ich fühle mich misstrauisch, weil ich kein Vertrauen in die Institution habe, noch in das, was die PSA sagt. Ich fühle mich tapfer, weil ich diese Situation aushalte. Ich fühle mich ein wenig einsichtig, weil die PSA teilweise gute Argumente hat. Ich fühle mich genervt, weil ich keine Lust darauf habe den Argumenten der PSA zuzuhören.

- Emotion BW: Ich fühle mich stark, selbstsicher, abgrenzend und abwehrend gegenüber der Forderung der PSA wegzugehen. Ich fühle mich selbstzufrieden meine eigene Meinung durchgesetzt zu haben und mich behauptet zu haben.

- Emotion PSA: Ich fühle mich genervt, weil es eigentlich schon besprochen wurde und es das letzte Mal gut war. Ich fühle mich lustlos hin und her zu diskutieren. Ich fühle mich verständnisvoll der KL gegenüber. Ich fühle mich nervös, weil ich die KL verstehe, mir nicht sicher bin, ob ich hinter meinem Auftrag stehe und ihn trotzdem erfüllen und durchboxen muss. Ich fühle mich wohlwollend, weil ich die KL verstehe, ihr doch aber die Situation erklären will und ihr nichts Böses will.

- Kognition PSA: „Stehe ich hinter meinem Auftrag?“ „Mir ist alles ein wenig egal.” „Das sind doch gute Argumente, weshalb geht sie nicht darauf ein?“ „Was checkt sie nicht?“ „Komm schon, geht drauf ein. Wir haben’s doch gut zusammen.“

- Beobachterin:

- PSA hat eine aufrechte Körperhaltung, gestikuliert viel, hat eine klare und bestimmte Stimme.

- KL hat einen standhaften Blick zur PSA

- BW schaut mehr in der Gegend umher.

Vierte Sequenz: KL + BW gegen PSA

„Die KL weigert sich weiterhin von der PSA begleitet zu werden und meint, dass die „Sozis“ sie nur kontrollieren wollten. Die andere Bewohnerin stimmt ihr zu und sagt auch, dass es nicht ginge, dass die „Sozis“ ihre Privatsphäre missachten. Da die PSA den Eindruck hat, dass sie noch stärker auf ihrer Meinung verharrt, weil sie sich von der anderen Bewohnerin bestärkt fühlt, macht die PSA den Vorschlag diese Diskussion zu zweit weiterzuführen. Beide zeigen keine Bereitschaft, der Bitte der PSA nachzukommen. Sie bleiben stehen, selbst als die PSA auffordert, dass die andere Bewohnerin weggehen soll oder, dass die KL und die PSA einen anderen Raum aufsuchen sollen.“

Reflection in Action:

- Emotion KL: Ich fühle mich ermutigt und standhaft, weil die BW mir den Rücken stärkt. Ich fühle mich streitlustig, weil es Spass macht zu zweit gegen die PSA zu sein. Das fühlt sich stark und machtvoll an. Ich fühle mich siegessicher, weil meine guten Argumente von der BW bestärkt werden.

- Emotion BW: Ich fühle mich genervt und misstrauisch gegenüber der PSA. Ich fühle mich etwas gleichgültig als Selbstschutz. Ich fühle mich schadenfroh, weil die PSA keine Chance gegen uns zwei hat. Ich fühle mich selbstsicher, weil die PSA aufzugeben scheint.

- Emotion PSA: Ich fühle mich unsicher, weil ich keine Ideen mehr habe und in der Minderzahl bin. Ich fühle mich entmutigt, weil ich keinen Ausweg mehr sehe. Ich fühle mich klein, weil ich in der Minderheit bin und die anderen in ihrer Meinung und Haltung standhaft scheinen. Ich fühle mich initiativ, weil ich nochmals einen anderen Gedanken habe, mit der KL alleine zu sprechen und zuversichtlich, weil das klappen sollte. Ich fühle mich genervt und unmotiviert, lustlos die Diskussion weiterzuführen, frustriert und hilflos, weil ich mich in einer Sackgasse befinde und die zwei sich gegen mich spannen.

- Kognition PSA: „kein Bock“ „Was soll ich machen?“ „Was jetzt – bleibe ich weiterhin lieb und verständnisvoll?“ „Toll, ich bin in einer Sackgasse.“ „Ich habe mich selbst in diese Sackgasse hineinmanövriert.“

- Beobachterin:

- BW und KL lehnen gegen vorne, sind mehr zueinander gerichtet, haben viel Blickkontakt.

PSA hat weiterhin eine aufrechte Körperhaltung, gestikuliert viel, hat eine klare und bestimmte Stimme. - BW und KL lehnen gegen vorne, sind mehr zueinander gerichtet, haben viel Blickkontakt.

- PSA hat weiterhin eine aufrechte Körperhaltung, gestikuliert viel, hat eine klare und bestimmte Stimme.

Fünfte Sequenz: PSA holt PA aufgrund Aussichtslosigkeit

„Der PSA gehen die Argumente sowie die Handlungsmöglichkeiten aus. Da die PSA die KL zudem gut verstehen kann, hat die PSA keine Motivation mehr sie zu drängen. Die PSA holt die PA zur Hilfe und schildert ihr zuvor kurz die Situation. Als die PA dazu kommt, meint sie bestimmt mit forschem Ton, dass es nichts zu diskutieren gäbe und dass die PSA und die KL jetzt einfach losgehen sollen. Weder die KL noch die andere Bewohnerin widersprechen ihr. Die KL und die PSA gehen zusammen aufs Tram.“

Reflection in Action:

- Emotion KL: Ich fühle mich überrumpelt, aufgrund des anderen Umgangstons der PA im Vergleich zum vorherigen der PSA. Auch weil klare Ansage und kein Raum für Diskussion. Ich fühle mich entwaffnet, weil kein Raum mehr für Mitbestimmung oder Mitgestaltung besteht. Ich fühle mich widerstandslos, weil klar ist, dass ich gehen muss und ich habe kein Bedürfnis mehr zu argumentieren.

- Emotion BW: Ich fühle mich ignoriert, weil niemand auf mich eingeht oder reagiert in der Situation und ich nicht mehr relevant zu sein scheine. Ich fühle mich irritiert, weil die KL einfach ihren Widerstand aufgibt. Ich fühle mich perplex aufgrund des schnellen Situationswechsels und „Beziehungsabbruchs“.

- Emotion PA: Ich fühle mich genervt, da ich schon wieder intervenieren muss. Ich fühle mich angespannt, da ich die Situation aufgrund des Zeitdrucks schnell auflösen will. Ich fühle mich helfend, da ich die PSA unterstütze. Ich fühle mich klar und ruhig, weil ich weiss, was zu tun ist und wie ich handeln muss. Ich fühle mich verständnislos, weil ich nicht verstehe, weshalb sie diskutieren/was es zu diskutieren gibt. Ich fühle mich ein wenig gestresst, weil ich neu in der Situation bin und aufgrund des Zeitdrucks.

- Emotion PSA: Ich fühle mich klein, weil ich Hilfe holen muss. Ich fühle mich erleichtert und dankbar über das Verständnis der PA und dass ich mich aus der Situation nehmen kann. Ich fühle mich aufgewühlt und unruhig über das Auflösen der Situation. Ich fühle mich verunsichert über den weiteren Verlauf mit dem Arztbesuch. Ich fühle mich überfordert und irritiert, weil die Situation der Auflösung so schnell geschah. Ich fühle mich übergangen und überrollt von der Handlung der PA gegenüber der KL und mir. Ich fühle mich nicht gestärkt von der PA, weil sie mir auch keine Option für ein anderes Mal vorgelebt hat.

- Kognition PSA: „Toll, ich bin in einer Sackgasse.“ „Ich habe mich selbst in diese Sackgasse hineinmanövriert.“ → überschneidend mit S4. „Bin ich eine Versagerin, denn es wäre ja eine so einfache Situation?“ „Das ist übergriffig, das ist eine Machtausübung!“ „Das ist eine scheiss Situationsauflösung.“ „Was nun? Wie kann ich die Beziehung wieder aufbauen?“ „Hätte ich härter/bestimmter sein müssen?“

- Beobachterin:

- Der Oberkörper der PA ist nach vorne gelehnt. Ihr Gesicht ist ernst, ihr Tonfall laut und bestimmt. Die PA gestikuliert mit ihrem Zeigefinger in der Luft.

- PSA und KL haben überraschte Gesichter.

- BW schaut verwirrt.

- KL zögert, bevor sie losläuft.

- PSA macht eine einladende Handbewegung und ihr Ton ist wohlwollend und ruhig.

5.1 Erklärungswissen – Warum handeln die Personen in der Situation so?

Warum können sich PSA und KL nicht einigen?

5.1.1 Lebensweltorientierte Soziale Arbeit nach Hans Thiersch

Thierschs Ansatz zur Lebensweltorientierung betont, dass es von grundlegender Bedeutung ist, die Erfahrungen zu berücksichtigen, die Menschen in ihrer Lebenswelt machen, um sie wirklich zu verstehen (vgl. Thiersch/Otto 2020: 9). Die lebensweltorientierte Soziale Arbeit betrachtet Menschen in ihrer Komplexität, ohne sie zu stigmatisieren (vgl. ebd.: 89).

Die Situation lässt sich in der Lebenswelt Jugendheim verorten. Die Tätigkeiten im Jugendheim zeichnen sich aus durch die Gestaltung des Raums, die Strukturierung der Zeit und die Verlässlichkeit der Versorgung (vgl. ebd.: 175). In der Lebenswelt Jugendheim ist entscheidend, dass die Fachkräfte den Kontakt zu anderen Lebenswelten der Jugendlichen fördern, um die Entstehung isolierter Lebenswelten zu vermeiden. Dazu gehören insbesondere die Schule, Freizeitaktivitäten, die Nachbarschaft sowie die Auseinandersetzung der Jugendlichen mit ihren Erfahrungen und Beziehungen, wie Freundschaften und Familienbindungen, zu der Welt, aus der sie kommen (vgl. ebd.: 177). Die Umsetzung dieser dargestellten Möglichkeiten und Forderungen zur Gestaltung des Alltags wird in der Realität massgeblich durch die institutionellen Rahmenbedingungen des Heims beeinflusst und oft beeinträchtigt (vgl. ebd.: 176).

Die Auseinandersetzung mit der Lebensgestaltung ist stets geprägt von psycho-physischen Ressourcen, materiellen Bedingungen und Machtverhältnissen, die durch Faktoren wie poverty, gender und race bestimmt sind (vgl. ebd.: 50). In einer Welt mit begrenzten Ressourcen und geprägt von sozialen sowie genderspezifischen Machtstrukturen geraten Menschen oft in Spannungen und Orientierungsprobleme. Die Übergänge zwischen verschiedenen Lebenswelten können Sicherheiten und Orientierung in Raum und Zeit beeinträchtigen. Einige reagieren mit Widerstand und werden trotzig oder aggressiv, während andere sich überfordern und Ängste erleben, was zu kontraproduktiven Bewältigungsstrategien führen kann (vgl. ebd.: 89).

Relationierung

Die institutionellen Rahmenbedingungen umfassen die Kooperationsbereitschaft der KL, die Obhutspflicht der Institution und individuell festgelegte Regelungen (siehe Abschnitte 3, 5.4 und 5.6). Die KL erfüllt die Bedingung der Kooperation teilweise. Die Bereitschaft zur Kooperation zeigt sich darin, dass die KL zur vereinbarten Zeit bereitsteht, auf die PSA wartet und mit ihr in den Austausch geht. Sich zu weigern oder sich nicht einig zu sein, widerspricht dem Grundsatz der Kooperation nicht, solange der Kontakt aufrechterhalten bleibt, was in der Situation der Fall ist. Die Herausforderung entsteht insbesondere dann, wenn die KL sich weigert, die Vereinbarung zur Terminbegleitung einzuhalten. Trotz der Erklärungen der PSA, weshalb die Begleitung wichtig ist, können sich die PSA und die KL nicht einigen, da die KL standhaft in ihrer Meinung und Argumentation bleibt. Dadurch kann die Institution nicht sicherstellen, dass sie über alle relevanten Gesundheitsinformationen verfügt und kann somit ihrer Pflicht und Verantwortung gegenüber der KL nicht nachkommen.

Die zeitlichen und personellen Ressourcen sind vorgegeben und begrenzt. Es besteht ein Zeitdruck, der vor allem die Handlungen der PSA und der PA beeinflusst. Zudem kommt es nicht in Frage, dass eine andere sozialpädagogische Fachkraft die KL zum Termin begleitet. Der durch den Zeitdruck entstehende Stress kann dazu führen, dass sich beide Seiten nicht vollständig auf das Gegenüber einlassen können. Mehr dazu im Kapitel 5.6.

Weitere relevante Ressourcen sind die psycho-physischen Bedingungen der KL. Ihre mentalen Fähigkeiten, emotionale Stabilität, ihr Selbstvertrauen, ihre Motivation, ihre Problemlösungsfähigkeiten und ihre energetische Ausdauer haben einen Einfluss auf die Situation. Physische Bedingungen, die ihre Leistungsfähigkeit zusätzlich beeinflussen können, sind ihr körperlicher Gesundheitszustand, ihre Ernährung und ihr Schlaf. Das Selbstvertrauen der KL scheint in der Situation durch die Bestärkung der BW gestärkt zu werden, da sie in ihrer Körpersprache selbstsicher wirkt, insbesondere in Momenten, in denen sie Zuspruch von der BW erhält. Sich der Abmachung zu widersetzen und von der BW unterstützt gegen die Argumente der PSA vorzugehen, scheint die Motivation zu erhöhen, für sich selbst einzustehen und sich dadurch selbstwirksam zu fühlen. Die Problemlösungsfähigkeiten der KL scheinen in der Situation eher einfältig und wirken kompromisslos, da sie auf ihrer Meinung beharrt und dieselben Argumente mehrmalig wiederholt. Auch frühere Konfliktsituationen zeigen, dass es der KL schwerfällt, Argumente und Gedanken von professionellen Fachkräften bzw. generell Erwachsenen nachzuvollziehen und auf diese einzugehen. Die energetische Ausdauer ist anspruchsvoll festzulegen. Eine Möglichkeit diese zu erkennen wäre den Zeitpunkt zu eruieren, sobald die KL emotionaler wird und sich Anzeichen von Frustration und Stagnation zeigen. In diesem Fall geschieht dies im Moment, in dem die KL sowie die PSA ihre Argumente geteilt haben, sie zu keiner Einigung gekommen sind und aufgrund dessen eine Ungeduld seitens beider Parteien entsteht. Da es sich in der Situation jedoch nur um wenige Minuten handelt, hat der Faktor „energetische Ausdauer“ womöglich keinen grossen Einfluss. Auch die emotionale Stabilität der KL lässt sich in der Situation selbst nicht klar bewerten. Bekannt ist eine grundsätzliche emotionale Instabilität, die auf die Pubertät, ihre Bindungsstörung, ihre depressiven Episoden sowie auf den Verdacht einer Borderline-Persönlichkeitsstörung zurückzuführen ist. Womöglich hat dies einen bedingten Einfluss auf ihre Fähigkeit, mit der PSA eine positive Beziehung aufzubauen bzw. aufrecht zu erhalten und auf die Beeinflussbarkeit ihrer Meinung durch die Bestärkung der BW. Ihre physischen Ressourcen haben wohl auch nur am Rande einen Einfluss auf die Situation.

Zu den materiellen Bedingungen gehören die Transportmittel, finanzielle Ressourcen und die Krankenkassenkarte. Der Weg zum Gynäkologen erfordert einen Fussweg von der Institution zur Tramhaltestelle von etwa drei Minuten, eine Fahrt mit dem Tram und anschliessend mit dem Zug von insgesamt über 30 Minuten sowie einen Fussweg vom Bahnhof zur Arztpraxis von etwa zehn Minuten. Die Durchführung des Transports mit den öffentlichen Verkehrsmitteln (ÖV) ist festgelegt, da sie für dieses ÖV-Netz ein Abonnement hat, da das Institutionsauto nicht zur Verfügung steht aufgrund des Lernfelds für die KL. Grundsätzlich hat die KL die Fähigkeit, sich eigenständig mit den ÖV fortzubewegen, jedoch hat es sich für sie als verlockend herausgestellt, direkt nach dem Gynäkologie-Termin zu ihrem Vater nach Hause zu gehen, da der Weg dorthin deutlich kürzer ist als der Weg zurück in die Institution. Neben den finanziellen Ressourcen des ÖV-Tickets gibt es Budget für die Verpflegung für den Termin. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit sich im Vorfeld in der Institution zu verpflegen oder etwas für den Termin mitzunehmen.

Dass die KL nicht von der PSA begleitet werden möchte, könnte auf ein Machtverhältnis zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass die KL sich unwohl fühlt, von der PSA begleitet zu werden, weil sie sich in einer abhängigen Position oder unter Druck gesetzt fühlt. Dass eine bestimmte Form von Macht besteht, ist unbestreitbar. Die PSA befindet sich in der Verantwortung gegenüber der KL. Auch ist die PSA in der Position Konsequenzen oder Sanktionen auszusprechen. Daher ist die KL bis zu einem gewissen Grad abhängig von der PSA. Die PSA steht in der Verantwortung sich diesem Machverhältnis bewusst zu sein, dieses zu reflektieren und es nicht auszunutzen. Der Umgang damit kann einen grossen Einfluss auf die Beziehung zur KL haben.

Der PSA muss bewusst sein, dass Übergänge zwischen verschiedenen Lebenswelten Spannungen bei der KL auslösen können. Da der Gynäkologe, als Freund der Familie der KL schon vor dem Heimaufenthalt Teil ihrer Lebenswelt war, bestehen zu ihm und der Arztpraxis bereits Assoziationen. Der Wechsel der Umgebung und das „Eindringen“ der PSA in den vertrauten Raum der Arztpraxis können die KL verunsichern. Bisher wurde die KL von ihrem Vater oder ihrem Freund zum Gynäkologen begleitet. Die Erwartungen, neue (soziale) Regeln sowie Veränderungen zeitlicher und räumlicher Bedingungen beim Verlassen der Lebenswelt Jugendheim und Betreten der bekannten Lebenswelt der Arztpraxis können bei der KL zu inneren Spannungen führen. Es kann irritierend sein und zu Verwirrung und Stress führen, dass das Vertrauensverhältnis zum Gynäkologen im Vergleich zum noch aufzubauenden Verhältnis zur PSA enger ist. Die KL könnte sich unsicher fühlen, wie sie sich gegenüber der PSA verhalten soll, insbesondere in einem so persönlichen und vertrauten Umfeld wie der Arztpraxis.

Die Haltung der KL bezüglich der Begleitung durch die PSA, wird durch ihre psycho-physischen Bedingungen, die materielle Situation und das Machtverhältnis beeinflusst. Die spezifische Kombination dieser Faktoren verursacht möglicherweise die Uneinigkeit.

5.1.2 Konzept der Identitätsphase nach Erik Erikson

Psychosoziale Entwicklung der Identität und die Integration von Grundhaltungen:

Erik Erikson beschreibt acht Lebensphasen, welche die Identität eines Menschen prägen. Diese Identitätsbildung wird als eine Abfolge von phasenspezifischen Krisen betrachtet, welche auch Kernkonflikte genannt werden. In jeder phasenspezifischen Krise zeigt sich ein kritischer Höhepunkt, welcher dann zu einer bleibenden Lösung führt und die Ich-Bildung beeinflusst und prägt (vgl. Abels/König 2016: 96).

Nach Erikson beginnt die bedeutsamste Phase der Identitätsbildung im Jugendalter, der sogenannten Adoleszenz, die der fünften Lebensphase zugerechnet wird. Die Adoleszenzphase ist geprägt von der Loslösung der Kindheit und dem Wandel ins Erwachsenenalter. Das Finden neuer Bezugspersonen, das Lösen von alten Beziehungen sowie die Neubewertung alter Orientierungen und körperliche Veränderungen prägen die Adoleszenz.

Die Identitätsfindung bzw. Identitätsdiffusion stellt den Kernkonflikt dieser Entwicklungsphase dar. Mit der Adoleszenz geht eine Phase des Zweifelns und des Übergangs einher (vgl. ebd.: 98). In dieser Phase können Jugendliche obsessiv darauf bedacht sein, herauszufinden, wie sie sich in den Augen anderer und vor allem der eigenen Peergroup im Vergleich zum eigenen Selbstgefühl präsentieren. Dieser fast zwanghafte Vergleich findet statt, um eine zuverlässige Identität zu bilden, und zeigt sich in der ruhelosen Erprobung von Werten und Möglichkeiten. Wo sich die neu gewonnene Selbstdefinition aus kollektiven oder persönlichen Gründen als zu herausfordernd zeigt, entsteht ein Gefühl der Rollenkonfusion. Wie oben bereits erwähnt, ist die Ablösung von alten Bezugspersonen Teil dieses Entwicklungsschritts. Diese Ablösung kann sich durch direkte Konfrontation und Ablehnung gegenüber den betreffenden Bezugspersonen zeigen (vgl. ebd.: 99).

Die Peergroup, also die Freunde, sind in der Adoleszenzphase sehr wichtig, da sie neue Sichtweisen, Orientierungen und Bezugspersonen darstellen können. Da sich die Peergroup ebenfalls im Identitätsfindungsprozess befindet, kann dies jedoch auch zu mehr Unsicherheit beim Individuum führen. Rigorismus zeigt sich in der absoluten Inklusion oder Exklusion einer Identität. Schutzmechanismen der Abwehr und Abgrenzung stellen den Versuch dar, eine gerade entworfene Identität aufrechtzuerhalten und somit eine Rollendiffusion zu verhindern. Mit dieser klaren Abgrenzung und Zuordnung wird das Prinzip der Treue ausgebildet, das sich als feste Verpflichtung auf Ideale und Personen zeigt (vgl. ebd.: 100).

Relationierung

Adoleszenz:

Die Bewohnenden der sozialpädagogischen Institution befinden sich in der fünften Entwicklungsphase der Adoleszenz und sind mit der Herausforderung des Übergangs ins Erwachsenenalter konfrontiert.

Loslösen von alten Beziehungen und Hinwenden zu neuen Bezugspersonen:

In der Adoleszenz ist die Loslösung von alten Beziehungen ein wichtiges Element der Entwicklung. In der Organisation stellen die Professionellen der Sozialen Arbeit Bezugspersonen dar, von denen sich die Jugendlichen in der Adoleszenzphase möglicherweise lösen möchten. In der beschriebenen Situation zeigt sich diese Loslösung von alten Beziehungen und Hinwendung zu neuen Beziehungen durch den Wunsch der KL, ohne die PSA zum Termin zu gehen. Sie möchte den Termin entweder selbstständig oder mit der BW, die in der Situation neben ihr steht, wahrnehmen. Die Hinwendung zu neuen Bezugspersonen zeigt sich insbesondere in dieser Situation, da die KL die BW als Freundin bezeichnet und mit ihr zum Termin gehen möchte, obwohl die KL und die BW noch keinen engen Kontakt miteinander haben.

Die Loslösung von Bezugspersonen erfordert Trennungsenergie, die sich durch nicht konformes Verhalten und offenen Widerstand zeigen kann. In der beschriebenen Situation zeigt sich der offene Widerstand der KL durch deren direkte Äusserung, ohne die PSA zum Termin zu gehen, und durch die Verweisung auf ihre eigene Privatsphäre sowie den Ausschluss der PSA aus dieser. Diese Situation verdeutlicht, dass der Versuch der KL, sich von der alten Bezugsperson, in diesem Fall die PSA, zu distanzieren, eine Ursache dafür sein kann, dass sich PSA und KL nicht verstehen.

Identitätsfindung:

Das Streben nach Autonomie, das einer eigenen Identität zugrunde liegt, zeigt sich in der Situation der ersten Sequenz deutlich durch die abwehrende Haltung der KL und der BW gegenüber der PSA und der klaren Absicht der KL, ohne die PSA zum Termin zu gehen. Dass die KL bereits bereitsteht, um loszugehen, erstaunt die PSA und verdeutlicht gleichzeitig den Autonomiewunsch der KL. Ihre Pünktlichkeit könnte darauf hinweisen, dass die KL der PSA zeigen will, dass sie in der Lage ist, den Termin eigenständig und ohne Unterstützung wahrzunehmen. Die KL fühlt sich in ihrem Widerstand gegenüber der PSA kongruent mit ihrer selbstsicheren Identität, in der sie unabhängig von der PSA zum Termin gehen kann. Die Frage „Wer bin ich und wer bin ich nicht?“ scheint in diesem Moment für die KL klar beantwortbar. Die KL fühlt sich durch die Abgrenzung zur PSA selbstbestimmt und stark. In dieser Sequenz ist sie nicht jemand, der macht, was andere bestimmen. Durch die Unterstützung der BW ist sie zudem nicht alleine.

Wichtigkeit der Peergroup:

In dieser Situation bildet die BW die Peergroup der KL. Die KL und die BW orientieren sich am Verhalten der jeweils anderen, was eine Wechselwirkung erzeugt. Das gemeinsame Ritual des Rauchens stärkt ihre Verbindung, während ihre ablehnende Haltung gegenüber der PSA Sicherheit und Abgrenzung bietet. Diese Abgrenzung fördert die Bildung einer gemeinsamen Identität. Die KL grenzt sich deutlich ab und lehnt die Vorschläge der PSA strikt ab, wobei sowohl sie selbst als auch die BW Mechanismen der Abwehr und Abgrenzung gegenüber der PSA anwenden. Dies kann als Rigorismus interpretiert werden, da keine Flexibilität in der Zusammenarbeit mit der PSA gezeigt wird und deren Ideen entschieden zurückgewiesen werden.

Vergleich zu Peergroup:

Diese selbstsichere Identität der KL wird in der ersten und zweiten Sequenz gefestigt, da sie sich selbst in den Augen der BW sieht und sich durch ihre klare Entscheidung vor einer Peerperson behaupten und ihre neue Identität präsentieren kann.

Identitätsdiffusion und Rollenkonfusion:

In der fünften Sequenz gibt es möglicherweise Hinweise auf eine Identitätsdiffusion der KL, da sich ihre gewonnene Selbstdefinition aufgrund der Handlungsweise der PA als nicht durchführbar zeigt und sie trotz ihres Widerstands gegenüber der PSA die Anordnung der PA befolgt und ihren Widerstand direkt aufgibt. Dies zeigt sich auch in der Reaktion der BW, welche durch den sofort aufgegeben Widerstand der KL irritiert ist und sich unter anderem von ihr ignoriert fühlt.

5.1.3 Neue Autorität nach Heim Omer

Mit dem Konzept der Neuen Autorität nach Heim Omer wird Autorität neu definiert, um den eher negativ assoziierten Autoritätsbegriff neu zu verstehen. Heim Omer differenziert zwischen der traditionellen Autorität und der Neuen Autorität, deren Grundprinzip die bedingungslose Präsenz ist, mit der auch in schwierigen Situationen die professionelle Handlungsfähigkeit erhalten bleibt. Mit Präsenz ist die Ausstrahlung gemeint, womit der Klientel signalisiert wird: „Ich bin da und bleibe da. Ich bleibe auch da, wenn es unangenehm wird.“ Mit dem Prinzip der entschlossenen Präsenz, Anteilnahme und Fürsorge wird das traditionelle Verständnis von Autorität, das oft mit hierarchischer Struktur, Dominanz und Kontrolle assoziiert wird, transformiert (vgl. Omer/Haller 2020: 23f.).

Klient:innen spüren die physische und mentale Anwesenheit der Professionellen der Sozialen Arbeit und nehmen sie daher als wachsam und entschlossen im Umgang mit Problemen wahr (vgl. ebd.: 25).

In der neuen Autorität wird mit bedingungsloser Präsenz sowie mit Beharrlichkeit und Widerstand gegen negative Verhaltensmuster vorgegangen. Wichtig ist die Unterscheidung zwischen Reaktionsmöglichkeiten und Sanktionierungsmöglichkeiten der PSA und der Erweiterung von Reaktionsmöglichkeiten anstelle von Sanktionierungsmöglichkeiten (vgl. Omer/von Schlippe 2016: 207).

In der Neuen Autorität wird mit bedingungsloser Präsenz sowie mit Beharrlichkeit und Widerstand gegen negative Verhaltensmuster gearbeitet. Wichtig ist die Unterscheidung zwischen Reaktionsmöglichkeiten und Sanktionierungsmöglichkeiten der PSA und der Erweiterung von Reaktionsmöglichkeiten anstelle von Sanktionierungsmöglichkeiten (vgl. Omer/von Schlippe 2016: 207).

Heim Omer beschreibt das Prinzip der Ankerfunktion der Eltern für ihre Kinder. Dieses Konzept übertragen wir auf das professionelle pädagogische Umfeld, wo die PSA eine vergleichbare Ankerfunktion einnimmt. Die Ankerfunktion definiert einen klaren Rahmen, der den Jugendlichen Sicherheit und Stabilität vermittelt. Um diese Rolle erfolgreich auszufüllen, müssen Fachkräfte selbst gut verankert und von ihrer eigenen Wirksamkeit überzeugt sein. Wesentliche Elemente einer starken Ankerfunktion, die erlernbar sind, umfassen Struktur, Präsenz, aufmerksame Fürsorge, Unterstützung, Selbstkontrolle und Deeskalation (vgl. Omer/Streit 2019: 18).

Präsenz als Netzwerk: Die Präsenz kann mit der Vernetzung der PSA mit anderen PSA und dem Team stärker gewährleistet werden und ein Wir anstelle vom Einzelkampf darstellen. Die Teamarbeit kann sich durch die Neuformulierung von “ich will, dass du dies tust” zu “wir wollen, dass du dies tust” ausdrücken (vgl. Omer/Haller 2020: 26). In der neuen Autorität wird dazu ermutigt, sich für ein Problem die Hilfe anderer zu suchen, auch wenn das Problem allein gelöst werden könnte (vgl. Omer/von Schlippe 2016: 208).

Relationierung

In der ersten Sequenz der Reflection in Action wird die entschlossene Präsenz der PSA sichtbar, indem sie zuversichtlich auf die KL zugeht und direkt fragt ob die KL bereit ist zum Termin loszugehen. Da die KL bereitsteht und die letzte Begleitung einwandfrei ablief, kann davon ausgegangen werden, dass die PSA die Erwartung hat, direkt zum Termin losgehen zu können. Die Ankerfunktion der PSA und deren Präsenz scheint erstmals durch den Kontakt mit der KL ins Wanken zu kommen, als sie diese mit einer anderen Bewohnerin beim Rauchen antrifft. Die PSA scheint durch die Anwesenheit der BW etwas irritiert zu sein, da diese bei der Arbeit sein sollte und die PSA sie äusserst selten zusammen gesehen hatte. Auch scheint die PSA darüber erstaunt zu sein, dass die KL bereits aufbruchsbereit ist.

Der Widerstand der KL gegen die Begleitung durch die PSA, scheint die PSA bei der Umsetzung des Auftrags zu verunsichern. Daraus lässt sich ableiten, dass die PSA ihre entschlossene Präsenz teilweise gegenüber der KL durch deren Widerstand verliert. Die PSA möchte auf die KL und deren Argumente eingehen, steht jedoch unter Zeitdruck und der Verantwortung die KL pünktlich zum Termin zu begleiten. Durch den Zeit- und Erwartungsdruck, den Auftrag der Institution selbständig zu erfüllen, scheint die PSA an mentaler Präsenz zu verlieren. Sie fühlt sich angespannt und befindet sich in einem inneren Konflikt. Aufgrund der Bedeutung des Widerstands für die KL, der laut Omer zur Bildung der Identität beiträgt, und weil es der PSA ein Anliegen ist, eine empathische Haltung gegenüber der KL zu bewahren, möchte die PSA auf den Widerstand der KL eingehen.

Die KL strebt in dieser Situation danach, ihre Autonomie zu wahren, was den professionellen Entwicklungszielen entspricht. Gleichzeitig versucht die PSA die Regeln durchzusetzen, was aufgrund zunehmender Diskussionen immer schwieriger wird.

Die KL und PSA haben Schwierigkeiten sich in dieser Situation zu einigen, da die PSA teilweise ihre mentale Präsenz und selbstsichere Haltung verliert. Dadurch fehlt es der PSA an natürlicher und gelassener Autorität, die Raum für Widerstand bietet und gleichzeitig Klarheit über die Durchführung des Auftrags schafft. Für die KL könnte ein „Nachgeben“ bzw. Einlenken gegenüber den PSA einen Gesichtsverlust bedeuten.

Die PSA nimmt die Ankerfunktion wahr, indem sie empathisch Verständnis für den Widerstand der KL zeigt und dabei die Rahmenbedingungen in der dritten Sequenz klar erklärt. Hierbei argumentiert sie die Wichtigkeit der Begleitung und betont die positive Intention der Unterstützung sowie das Ziel des Beziehungsaufbaus zwischen der PSA und der KL.

Auf den Aspekt der Vernetzung geht die PSA in der dritten Sequenz ein, indem sie in der Wir-Form argumentiert und somit der Teamarbeit Ausdruck verleiht. Auch in der fünften Sequenz zeigt sich der Aspekt der Vernetzung seitens der PSA, indem sie sich Unterstützung durch ihre PA holt. Die PA scheint den Aspekt der Vernetzung insofern nicht wahrzunehmen, als dass sie keine Handlungsmöglichkeiten mit der PSA bespricht, sondern den Auftrag alleine mit traditioneller Autorität und Einsatz ihrer Machtposition durchsetzt. Die PA wendet Macht an, indem sie einen lauten und bestimmten Tonfall wählt, den Zeigefinger erhebt, sich mit ihrer Körperhaltung nach vorne lehnt und formuliert, dass kein Widerspruch geduldet wird. Die PA verwehrt somit der PSA die Möglichkeit, sich mit ihr zu vernetzen. Sie erfüllt ihre Aufgabe nicht, die PSA zu empowern und mögliche Handlungsmöglichkeiten zu besprechen, um diese Konfliktsituation im Team professionell lösen zu können. Sie lässt die PSA in einer Ohnmachtsposition gegenüber der KL und untergräbt somit deren Autorität. Aus Sicht der PA kann es scheinen, als hätte sie der PSA eine Handlungsmöglichkeit durch ihr Verhalten aufgezeigt. Das Untergraben der Autorität der PSA durch die PA kann dazu führen, dass die KL die PSA weniger ernst nimmt und oder das Vertrauen zu ihr gefährdet wird.

5.1.4 Gruppendynamik

Gruppenpolarisierung nach Leon Festinger:

Mit Bezug auf den Verfasser Leon Festinger, stellt das Buch „Sozialpsychologie – Der Mensch in sozialen Beziehungen: Interpersonale und Intergruppenprozesse“ fest, dass eine Gruppe nach einer Diskussion eine extremere Position einnimmt als die ursprünglichen Meinungen ihrer Mitglieder, was als Gruppenpolarisierung bezeichnet wird. Das bedeutet also, dass sich die Einzelmeinungen der Gruppenmitglieder im Verlauf der Diskussion extremisieren. (vgl. Werth et al. 2020: 206f.)

Eine mögliche Ausprägung der Extremisierung ist, wenn die Gruppe eine grössere Risikobereitschaft zeigt als ihre Mitglieder durchschnittlich. Die Extremisierung und somit auch die Verschiebung der Meinung ist umso grösser, je extremer die Ursprungsmeinungen vor der Diskussion waren. Die Einigung auf eine gemeinsame Position in der Gruppe führt meist dazu, dass die individuelle Meinung und Einstellung danach stärker dem Gruppenkonsens entsprechen. (vgl. ebd.: 207)

Folgende Mechanismen führen zu der Meinungsverschiebung ins Extrem im Verlauf einer Diskussion (vgl. ebd. 2020: 207f.):

- Je öfter Meinungen in einer Gruppe geäussert und von anderen Mitgliedern aufgegriffen werden, desto extremer werden sie.

- Die Mitglieder tendieren grösstenteils in die Richtung, die aufgrund der Gruppennormen positiv bewertet wird. Neue Argumente können vorhandene Meinungen verstärken und zur Extremisierung beitragen.

- Menschen neigen dazu, ihre Meinungen mit anderen zu vergleichen und dabei positiv abzuschneiden. In Gruppendiskussionen kann die Tendenz bestehen, einen noch extremeren Standpunkt einzunehmen, um sich als mutige:r Vordenker:in zu profilieren. Dies kann zu einer Extremisierung der Gruppenmeinung führen, insbesondere wenn die Mitglieder stark mit der Gruppe identifiziert sind. Selbst ohne Diskussion kann die Identifikation mit der Gruppe zu einer Polarisierung der Meinungen führen. Dieser Effekt wird verstärkt, wenn die Gruppenmitglieder wenig voneinander wissen. Insgesamt führt Gruppenpolarisierung zu extremen Entscheidungen, die über die individuelle Neigung hinausgehen. Dies kann positive Effekte haben, wie ein verstärktes Engagement für gemeinsame Ziele, aber auch negative, wie übermässige Risikobereitschaft in bestimmten Situationen, wie beispielsweise beim Fahren.

Deindividuierung (Deindividuation) nach Leon Festinger:

Deindividuierung tritt nach Festinger auf, wenn die soziale Identität einer Person wichtiger wird als die persönliche Identität. Dies kann dazu führen, dass normale Verhaltensbeschränkungen aufgehoben werden und aggressives Verhalten verstärkt wird, um den aktuellen Gruppennormen zu entsprechen (vgl. Werther et al. 2020: 358f.).

Bestimmte situative Gegebenheiten wie Menschenmassen, Masken, Uniformen oder Dunkelheit senken die Erkennbarkeit und steigern die Anonymität eines Individuums, was zur Deindividuation führt. Das Verhalten des Individuums wird dann durch den Anstieg gruppenspezifischer Normen und die Abnahme des Gefühls persönlicher Verantwortung beeinflusst. Gesellschaftliche Normen werden weniger wichtig, als die Normen der aktuellen Gruppe. Ob dies zu aggressivem Verhalten führt, hängt vom Inhalt der Gruppennormen ab. Wenn diese Gewalt unterstützen, wird aggressives Verhalten durch Deindividuierung wahrscheinlicher; wenn sie jedoch friedliches Verhalten fördern, kann Deindividuierung auch prosoziales Verhalten begünstigen (vgl. ebd.: 360).

Gruppendenken nach Irving Janis:

Nach Janis besagt die Theorie des Gruppendenken, dass ein ungesundes Streben nach Konsens für die schlechte Qualität der Entscheidungen verantwortlich ist, was fatale Fehler und Konsequenzen nach sich zieht. Jedoch konnten wichtige Annahmen dieser Theorie nicht bestätigt werden. Stattdessen können die Symptome des Gruppendenkens als Ergebnis verschiedener ungünstiger Einflüsse auf Gruppenentscheidungen betrachtet werden, wie z.B. der normative Einfluss, Unterordnung unter Autoritäten, die Gruppenpolarisierung oder der Effekt des gemeinsamen Wissens, was bedeutet, dass hauptsächlich Informationen diskutiert werden, die bereits vorher allen Gruppenmitgliedern bekannt waren und einzigartiges Wissen vernachlässigt wird (vgl. Werther et al. 2020: 209f.).

Zentrale Variablen der Theorie des Gruppendenken sind die gefühlte Bedrohung von aussen oder die persönlichen Risiken, die als Teil der Gruppe als zu optimistisch eingeschätzt wird. Diese Faktoren können die Entscheidungsprozesse beeinträchtigen, weil Menschen dazu neigen, potenzielle Gefahren zu ignorieren oder zu leugnen, besonders wenn sie sich in einer Gruppe befinden (vgl. ebd.: 210).

Relationierung

Es ist wichtig klarzustellen, dass die Theorie auf die Situation anwendbar ist, selbst wenn von einer Gruppe gesprochen wird, obwohl nur die KL und die BW zu zweit sind. Die „Gruppe“, auf die sich die Theorie bezieht, bezeichnet lediglich die KL und die BW, nicht jedoch die PSA. Wichtig zu erwähnen ist, dass die beschriebenen Gruppentheorien nur teilweise auf die Situation zutreffen, da sich die Gruppendynamik nicht lange einpendeln konnte. Die KL und die BW kennen sich nicht besonders gut, verbringen wenig Zeit miteinander und waren zudem nur zu zweit. Die Gruppentheorien beziehen sich eher auf grössere Gruppen. Es scheint, als habe die KL der BW vor der Begegnung mit der PSA klargemacht, dass sie sich nicht von ihr begleiten lassen wolle. Dies war wohl kaum eine lange oder ausführliche Diskussion, da die BW grösstenteils die Argumente der KL unterstützte und keine eigenen zusätzlichen Argumente einbrachte.

Nichtsdestotrotz hätte durch das Absprechen des Vorgehens zwischen der KL und der BW im Vorhinein eine Gruppenpolarisierung entstehen können. Es scheint, dass sich die KL mit der Gruppe identifizieren kann, da sie und die BW in der gleichen Position als Heimbewohnerinnen sind. Auch ein Gruppendenken scheint insofern entstanden zu sein, als die PSA als gefühlte Bedrohung von aussen wahrgenommen werden kann. Durch das Gefühl, von der BW in ihrer Meinung unterstützt zu werden und sich dadurch stark zu fühlen, kann es dazu führen, dass die KL die persönlichen Risiken bzw. die persönlichen Konsequenzen nicht objektiv einschätzen kann. Dies betrifft vor allem die langfristigen Konsequenzen, da Abmachungen und Sanktionen bei Nichteinhaltung vereinbart wurden.

Das wiederholte Vorbringen gewisser Argumente hat zur Extremisierung und Verhärtung der Meinungen beigetragen. Diese Extremisierung und die daraus resultierende zunehmende Entfernung der Meinungen zwischen der KL und der PSA könnten dazu geführt haben, dass keine Einigung erzielt werden konnte. Das Gruppendenken hat möglicherweise auch die Entscheidungsfindung der KL beeinflusst, da sie sich in der Unterstützung durch die BW sicher fühlte und weniger offen für die Argumente der PSA war. Insgesamt hat die Unterstützung durch die BW die Standhaftigkeit der KL verstärkt und eine kompromisslose Haltung gefördert, was die Uneinigkeit weiter verstärkte.

Deindividuierung: In der Situation scheint der KL die soziale Identität wichtiger zu sein als die individuelle Identität. Das bedeutet, dass die KL stärker dazu tendiert sich an den Normen der Gruppe zu orientieren und weniger nach ihren eigenen, individuellen Überzeugungen handelt. In diese Situation könnte die Gruppennorm darin bestehen, eine bereits vorab besprochene Meinung standhaft zu vertreten und den eigenen Willen durchzusetzen, mit dem Ziel des selbstbestimmten Handelns. Eine Gruppennorm könnte jedoch auch darin bestehen, dass die KL und die BW beschlossen haben, sich aktiv gegen die PSA zu stellen. Wenn sie dies als ihre Aufgabe ansehen, wird es für die KL schwierig, sich von dieser Norm oder Aufgabe zu lösen, ohne sich als Verräterin gegenüber der Gruppe zu fühlen.

Im Gegensatz dazu könnte die individuelle Identität der KL, abgeleitet von ihrem Verhalten in anderen Situationen, darin bestehen, zuzuhören, auf die PSA einzugehen und sich gegebenenfalls auch umstimmen zu lassen. Im Einzelgespräch besteht nicht die Gefahr, von der Gruppennorm abweichen zu müssen, um auf das Gegenüber eingehen zu können.

Aus verschiedenen Erfahrungen, die die PSA mit der KL im Einzelgespräch gemacht hat, lässt sich ableiten, dass die PSA die Verhärtung in der Meinung der KL auf die Dynamik zwischen der KL und der BW zurückführt. Daher hat die PSA versucht, die beiden räumlich zu trennen, um die Diskussion zu deeskalieren. Dieser Versuch blieb jedoch erfolglos und könnte die Uneinigkeit weiter verstärken.

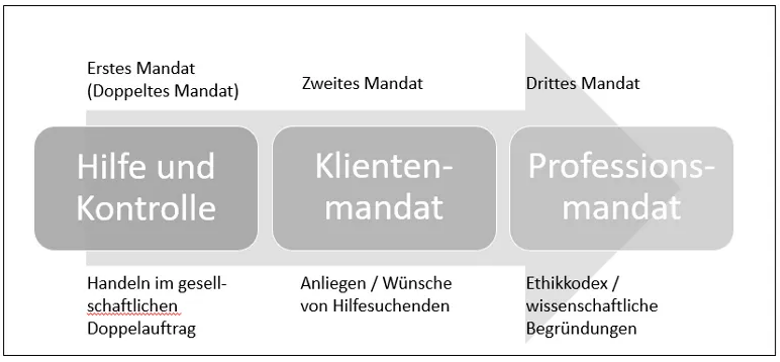

5.1.5 Das Tripelmandat

Im Tripelmandat von Staub-Bernasconi geht es darum, dass die Professionellen der Sozialen Arbeit von verschiedensten Seiten her Aufträge erhalten. Durch die verschiedenen Blickwinkel, Prioritäten und Ansichten können sich die Aufträge widersprechen oder unterscheiden. Somit kommen Sozialarbeitende regelmässig in ein Spannungsfeld hinein, worin sie ein Gleichgewicht finden müssen.

Im Folgenden werden die drei verschiedenen Mandate erläutert und schliesslich ihr Zusammenspiel dargestellt.

Das erste Mandat: Die Gesellschaft

Soziale Arbeit sollte sich bewusst sein, dass sie zwei verschiedene Aufträge seitens der Gesellschaft hat. Einerseits einen Hilfe- und andererseits einen Kontrollauftrag. Bei der ersten Funktion gehören beispielsweise Hilfe bei sozialen Problemen, Beratung und Begleitung dazu, bei der zweiten dann mehr ein „indirekter“ Auftrag. Die sogenannte Kontrolle besteht aus zwei verschiedenen Teilen. Es geht nicht nur darum, einen Auftrag zwanghaft durchzusetzten und sich einer Notlage anzunehmen, sondern auch darum eine Alternative anzubieten für die Betroffenen. Ansonsten sind die Sozialarbeitenden unter den vorhandenen Rahmenbedingungen nicht in der Lage diese durchzusetzten (vgl. Röh 2006: 444f.).

Durch soziale Missstände, werden von Seiten der Gesellschaft Angebote geschaffen, in denen Sozialarbeitende arbeiten und ihre Profession ausüben können.

Das zweite Mandat: Die Klientel

„Professionalität fordert als erstes und unverzichtbar das Eingehen auf die Sichtweisen der Klientel (…).“ (Staub-Bernasconi 2018: 117). Es gilt das „anwaltschaftliche Prinzip“ also die Vertretung der Schwachen, Notleidenden und sozial Deklassierten (vgl. Röh 2006: 445).

Den konkreten und ausschlaggebenden Auftrag erhalten wir somit von den Betroffenen, unsere Klientel. Wir versuchen zu ergründen, was die Lage unserer Klientel ist und wo wir dabei unterstützen können.

Als weiteren Schritt soll geschaut werden, warum [Hervorhebung durch die Verf.] eine Situation dementsprechend besteht und was das weitere Vorgehen sein kann, damit Veränderungen vorgenommen werden können. Grundsätzlich muss die Klientel die Berechtigung haben, dieses Vorgehen untersagen zu können (vgl. Staub-Bernasconi 2018: 117).

Das dritte Mandat: Die Profession

Laut Staub-Bernasconi (2018: 114) hat das dritte Mandat zwei Komponenten. Einerseits „Wenn man davon ausgeht, dass Disziplin und Profession, Theorie und Praxis auf noch zu bestimmende Weise zusammenhängen, dann muss sich ihr Handeln so weit wie möglich auf theoretisch begründete und wissenschaftlich überprüfte Aussagen bzw. Hypothesen beziehen.“ „Da man aufgrund historischer Fakten davon ausgehen muss, dass Soziale Arbeit wie andere Professionen auch im Namen von wirtschafts-, parteipolitischen oder religiösen Interessen, bis hin zu menschenverachtenden Ideologien, Diktaturen, korrupten Potentaten in den Dienst genommen werden kann, braucht es einen eigenen Ethikkodex.“ (Staub-Bernasconi 2018: 114) Der Ethikkodex wird deshalb notwendig, dass sich die Profession in Krisensituationen, in der sie Konsequenzen erzwingen muss, rechtlich begründen kann und professionsethisch legitimiert ist (vgl. Staub-Bernasconi 2018: 115).

Somit geht es darum, das Doppelmandat zu erweitern, damit die Profession der Sozialen Arbeit eine eigene Identität entwickeln und eigene Standards benennen kann, an denen sie sich orientiert.

Durch die beispielsweise erweiterte Ausbauung des Bildungswesens im Bereich sozialer Dienstleitungen hat sich der Gegensatz zwischen vollständiger Autonomie und vollständiger Weisungsgebundenheit drastisch verringert (vgl. ebd.: 116). „Aufgrund der bisherigen Ausführungen wird die wissenschaftlich und ethisch begründete relative Autonomie im Zusammenhang mit Entscheidungs- und Handlungsspielräumen zum konstitutiven Merkmal einer Profession.“ (Staub-Bernasconi 2018: 116)

Dieses Mandat erlaubt es Sozialarbeitenden auch, sich selbst zu beauftragen und ein soziales Problem in Zusammenarbeit mit den Betroffenen anzugehen (vgl. Staub-Bernasconi 2018: 118). Dadurch müssen sie nicht auf einen formellen Auftrag warten, sondern können aufgrund ihrer fachlichen Begründung eigenständig handeln, sobald ein Missstand erkennbar wird.

Das dritte Mandat legitimiert Arbeitgebende dabei, Aufträge neu zu gestalten oder umzuformulieren, da die organisationalen Rahmenbedingungen professionelles Handeln im Einklang mit ethischen Standards ermöglichen müssen. Aufträge, die diskriminierend sind oder ethische Standards verletzen und der Klientel oder ihrer Umgebung schaden könnten, müssen mit dem Anspruch übernommen werden, die Verantwortung dafür an die Vorgesetzten und gegebenenfalls auch an die Politik zurückzugeben (vgl. Staub-Bernasconi 2018: 118).

Die Schweiz hat dazu einen eigenen Berufskodex für die Soziale Arbeit verfasst. Dieser orientiert sich an verschiedensten internationalen Übereinkommen der UNO, wie zum Bespiel die Erklärung der Menschenrechte (1948) [Hervorhebung durch die Verf.] oder der Konvention zum Schutz der Rechte von Menschen mit Behinderungen (2006/2008) [Hervorhebung durch die Verf.].

Abb. 1: Tripelmandat nach Staub-Bernasconi (2008)

Interaktions-Dreieck der Mandate

In der Praxis können sich die Professionellen nicht einfach nur an den Texten und Gesetzen orientieren und diese umsetzen. Es handelt sich vielmehr um ein Interaktionsfeld, in dem verschiedene Ansprüche aus den drei Mandaten aufeinandertreffen. Dabei ist eine fallspezifische Aushandlung zwischen den Parteien erforderlich, auch wenn keine einheitliche Haltung der Klientel besteht. Dies muss transparent kommuniziert werden. Treffen die Seiten nicht kompromissbereit aufeinander, so müssen demokratische Verfahren zur Konfliktbearbeitung eingesetzt werden (vgl. Staub-Bernasconi 2018: 121). „Im UN-Manual „Human Rights and Social Work“ (1994: 5) ist zur dilemmatischen Struktur des Tripelmandates als Leitlinie Folgendes festgehalten: „Die Profession ist beiden verpflichtet, dem Arbeitsgeber wie der Klientel. Aufgrund des Ethikkodexes der Profession sowie der Bildungsziele der Hochschulen für Soziale Arbeit steht der Dienst gegenüber den Menschen höher als die Loyalität zur Organisation.“ (Staub-Bernasconi 2018: 121) „Durch das Machtgefälle zwischen Organisation und Klientel besteht dabei die Gefahr für Sozialarbeiter*innen im schlimmsten Fall ihre Anstellung zu verlieren.“ (Staub-Bernasconi 2018: 121)

„Kritische Soziale Arbeit“ kann im Wesentlichen als Machtkritik definiert werden(…).“ (Staub-Bernasconi 2018: 121) Aufgrund ihres Themas, das soziale Probleme, Menschenrechte und soziale Gerechtigkeit umfasst, ist die Soziale Arbeit im politischen und gesellschaftlichen Kontext kritik- und handlungsfähig. Es dürfte schwer sein, ein soziales Problem zu identifizieren, das keinen gesellschaftlichen und folglich politischen Einfluss hat (vgl. ebd.: 122).

Relationierung

Die beschriebene Situation verdeutlicht das Spannungsfeld, in dem sich die PSA befindet, wenn sie die drei verschiedenen Mandate und ihre unterschiedlichen Aufträge berücksichtigt.

Das Mandat der Gesellschaft legt fest, dass die PSA die KL begleiten muss, um wichtige Informationen zu sichern und die Sicherheit der KL zu gewährleisten. Dies steht im direkten Konflikt mit dem Wunsch der KL, von ihrer Freundin (BW) begleitet zu werden oder alleine zum Termin zu gehen. Die PSA ist somit gezwungen, zwischen den Vorgaben der Organisation und den Bedürfnissen der KL zu vermitteln. Sie muss sicherstellen, dass sie die rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen einhält, während sie gleichzeitig ethische Standards wahrt und die Autonomie der KL respektiert.

Die KL äussert klar ihren Wunsch, nicht von der PSA, sondern von ihrer Freundin (BW) oder allein zum Termin begleitet zu werden. Dies zeigt das Mandat der Klientel, welches ihre Autonomie und ihren Wunsch nach Selbstbestimmung betont. Die PSA muss die Bedürfnisse und Präferenzen der KL respektieren, einschliesslich ihrer Privatsphäre und ihrer Vorlieben für die Begleitung zu solchen Terminen.

Die PSA mit ihrem Mandat der Profession, steht unter erheblichem Druck, da sie versucht, diese widersprüchlichen Mandate in Einklang zu bringen. Trotz ihres Verständnisses für die Wünsche der KL bleibt sie gebunden an den Auftrag der Organisation, was zu einem ethischen Dilemma führt. Sie muss einfühlsam argumentieren und Erklärungsversuche unternehmen, um die KL zu überzeugen, jedoch kann dies oft nicht ausreichen, um die Ablehnung der KL zu überwinden.

Die PSA ist letztlich gezwungen, externe Unterstützung durch die PA heranzuziehen, um eine Lösung zu finden, die sowohl den Anforderungen der Organisation gerecht wird als auch die Bedürfnisse der KL angemessen berücksichtigt. Dies zeigt die Komplexität der Sozialen Arbeit, bei der die PSA kontinuierlich zwischen den Erwartungen der Gesellschaft, den individuellen Bedürfnissen der Klientel und den ethischen Standards navigieren muss, um eine faire und professionelle Praxis zu gewährleisten.

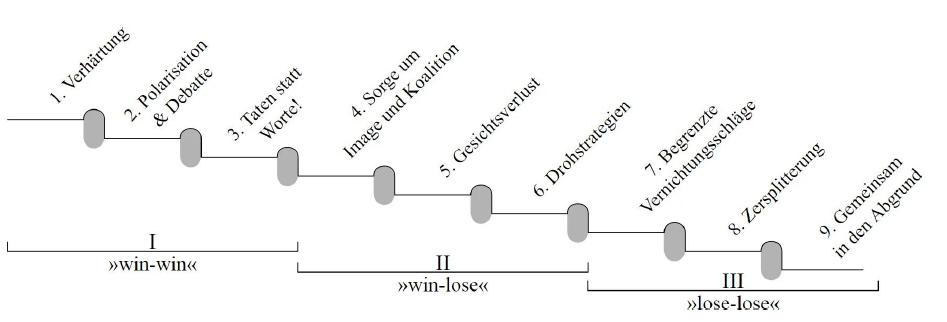

5.1.6 Eskalationsstufen nach Friedrich Glasl

Beim praktischen Nutzen eines solchen Eskalationsmodells stellt sich die Frage nach seinem Mehrwert. Jedoch liegt der Fokus hier mehr auf der Intervention. Für die richtige Auswahl einer Interventionsstrategie ist es entscheidend zu erkennen, wie fortgeschritten ein Konflikt bereits ist (vgl. Glasl 2011: 198).

Für internationale Konflikte wurden bereits verschiedene Ansätze eines „Krisen- oder Friedensbarometers“ unternommen. Das Modell von Glasl ermöglicht nun die Entwicklung eines solchen „Barometers, (…), da es darauf abzielt, Konflikte rechtzeitig und präzise zu erkennen und zu signalisieren, um weiteren negativen Auswirkungen durch konstruktive Massnahmen vorzubeugen.“ (Glasl 2011: 199)

Verschiedene Mechanismen treiben eine Eskalationsdynamik voran. Im Folgenden werden Mechanismen beschrieben, die eine Eskalationsdynamik begünstigen können. Diese gehen oft mit einer Verzerrung der Wahrnehmung einher, die durch das Wechselspiel und das gleichzeitige Auftreten dieser Mechanismen bedingt ist (vgl. Glasl 2011: 207).

- Projektion der Ursache eigener Frustrationen und Probleme auf das Gegenüber. Zusätzlich führen unüberlegte Handlungen zu weiterer Frustration über das eigene Selbst.

- Die Konfliktparteien ziehen immer mehr Aspekte in den Konflikt hinein, was zu einer Zunahme von Umfang und Komplexität führt. Dadurch neigen die Parteien dazu, die Situation stark zu vereinfachen.

- Subjektive und objektive Streitpunkte vermischen sich, was zu Verwirrung über Ursachen und Wirkungen führt und klare Zusammenhänge verschleiert.

- Die Konfliktparteien involvieren zunehmend weitere Unterstützende und tendieren dazu, den Konflikt zu personalisieren.

- Gewaltdrohungen, die als Mittel zur Konfliktbremse gedacht sind und auf eine Nachgiebigkeit der Gegenseite hoffen lassen sollen, beschleunigen oft die Eskalation und führen zu einer noch gewalttätigeren Reaktion der Gegenseite.

(vgl. Glasl 2011: 207f.)

Ein Konflikt beginnt zunächst mit kleinen Spannungen und intensiviert sich stufenweise. Diese Steigerungen der Intensität nehmen die Beteiligten anhand einer kritischen Schwelle wahr, dem sogenannten „Wendepunkt“ (vgl. Glasl 2011: 207).

„Schelling (1957, pp.20 ff.) hat konstatiert, dass auch bei schweigend geführten Verhandlungen eine Abstimmung der Erwartungen und eine „selbstverständliche, stillschweigende Übereinkunft der Vorstellungen“ (tacit agreement) zustande kommen.“ (Glasl 2011: 227) Somit kann sich auch durch nicht verbalisierte Aktionen ein Wendepunkt in einem Konflikt zu einer weiteren Stufe intensivieren (vgl. Glasl 2011: 227). Das Buch „Konfliktmanagement – Ein Handbuch für Führungskräfte, Beraterinnen und Berater“ weist auf Th. Schelling hin, der betont, dass diese Schwellenmomente vor allem auf die Gefühle abzielen und weniger auf Logik, dass sie eine symbolische Bedeutung haben und deutlich hervorstechen, indem sie klare Meilensteine setzen (vgl. Glasl 2011: 229).

Jede neue Stufe in einem Konflikt bringt neue Normen und Regeln mit sich, die klar durch Schwellen getrennt sind. Überschreitet eine Partei einen solchen Wendepunkt, öffnet dies die Tür für die nächste Eskalationsstufe. Die Wendepunkte werden oft als „point of no return“ betrachtet, wobei es deutlich schwieriger ist, eine Schwelle zurückzugehen als eine Stufe vorwärts zu schreiten. Diese klaren Schwellen, die intuitiv bei jeder neuen Stufe vorhanden sind, geben den Beteiligten Sicherheit trotz einer Zunahme an Gewalt. Im Allgemeinen scheuen sich die Parteien, eine solche Schwelle zu überschreiten, aus der Sorge heraus, für den „Dammbruch“ verantwortlich gemacht zu werden, weshalb die folgende Eskalationsstufe oft für längere Zeit als unbetretbar respektiert wird (vgl. ebd.: 230f.).

Abb. 2: Stufen und Schwellen der Eskalation (in Anlehnung an: Glasl 2011: 234)

Laut der Theorie von Glasl gibt es neun solcher Eskalationsstufen; im Folgenden wird nur auf die ersten drei eingegangen, da die weiteren für den vorliegenden Fall nicht relevant sind.

Stufe eins: Verhärtung

In dieser Stufe kommt es aufgrund unterschiedlicher Ansichten dazu, dass Standpunkte klar definiert und starr vertreten werden. „Die Parteien beharren auf ihren Ideen und Vorschlägen, sind weniger offen und zugänglich für Beeinflussungsversuche der Gegenseite.“ (Glasl 2011: 235) In Momenten erhöhter Spannung neigen sogenannte Adhäsionsgruppen dazu, sich mit diesen Standpunkten zu identifizieren. Bei wiederholten Verhärtungen kristallisieren sich klare Rollen heraus, wie z.B. Personen, die die Initiative ergreifen, und solche, die Verbindungen aufzeigen, die in angespannten Momenten sichtbar werden, sonst aber verblassen. Diese Strategie zeigt für eine gewisse Zeit Wirkung, führt jedoch dazu, dass die Parteien in Erwartungshaltung aufeinander treffen, wenn sich Konflikte wiederholen. Diese Erwartungshaltung schafft eine belastende Abhängigkeit. Die Parteien erleben bereits Spannungen, bevor ein neuer Konflikt entsteht, da sie diesen bereits antizipieren. Gleichzeitig wird der Aufwand, der nötig wäre, um die Beziehungen zu verbessern oder zu reparieren, als zu gross empfunden. Die Bemühung besteht nun darin, ein weiteres Abgleiten zu verhindern. Beide Parteien sind überzeugt, dass durch eine verbale Auseinandersetzung die Meinungsverschiedenheiten gelöst und die Spannungen abgebaut werden könnten. Jedoch führt die erhöhte Reizbarkeit der Parteien dazu, dass weniger klar kommuniziert wird (vgl. Glasl 2011: 234-238).

Stufe zwei: Debatte und Polemik

Da keine Unterfangung, also Massnahmen zur Lösung der vorherigen Spannungen aus der ersten Phase erfolgreich waren, scheuen die Parteien nun auch verbale Konfrontationen nicht. Es gibt gemischte Motivationen bei den Beteiligten. Einerseits besteht der Wunsch nach Kooperation, um gemeinsame Ziele zu erreichen, andererseits dominiert die Konkurrenz, wodurch die Interessen der eigenen Gruppe stärker betont werden. Durch diese wechselhaften Tendenzen können sich die Spannungen und die Reizbarkeit aller Beteiligten erhöhen. Das gesteigerte Eigeninteresse verstärkt ein Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb der Partei, was zu Selbstüberheblichkeit führen kann. Es erfolgt eine Fixierung auf die ursprünglichen Standpunkte, wobei der Fokus darauf liegt, wer diese besser vertritt (vgl. Glasl 2011: 239f.). „Die Parteien agieren nun aus dem Bewusstsein heraus, dass Nachgeben in der Sache nachteilige Folgen für ihre soziale Position, für Macht und Ansehen haben kann.“ (Glasl 2011: 240) Dies trägt zur weiteren Spannung im Konflikt bei, da die Parteien die unterschiedlichen Interessen als ein „Entweder-Oder-Dilemma“ empfinden. Es zeigt sich ein deutlicher Unterschied im sozialen Verhalten der beiden Gruppen, die mit grosser Vorsicht agieren und der Gegenseite gegenüber misstrauisch auftreten, um keine Nachteile zu erleiden. Dieses Verhalten führt zu Irritationen auf der Gegenseite, die versucht, diese Asymmetrie auszugleichen. Zudem wird den Konfrontationen nicht ausgewichen, um den eigenen und der gegnerischen Gruppe zu zeigen, dass man engagiert ist. Die Gruppen kommunizieren mit „Du-Botschaften“, die ein negatives Urteil implizieren und die andere Partei in ihrer Starrheit bestärken (vgl. Glasl 2011: 240-242).

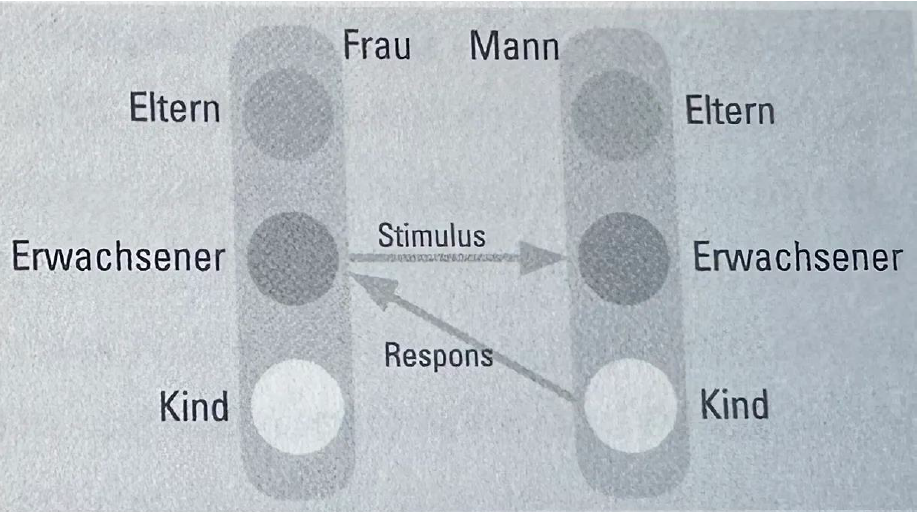

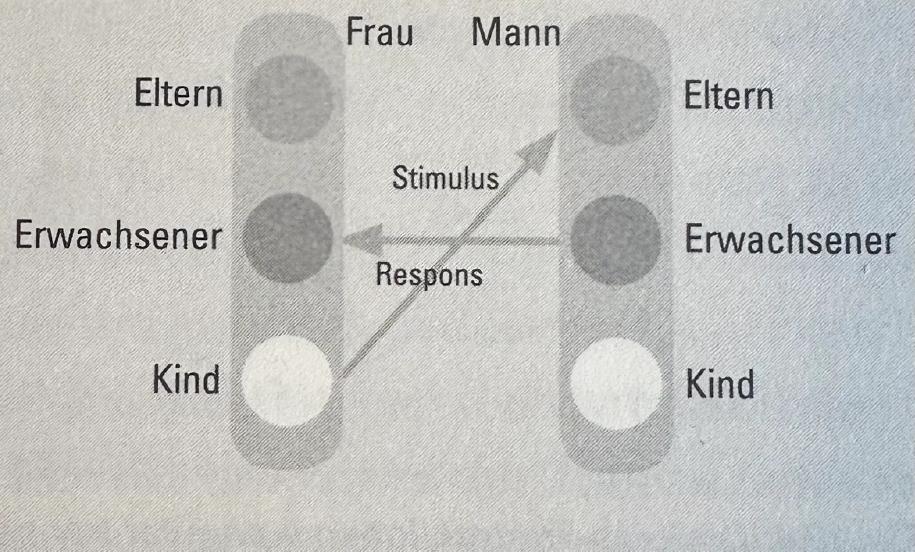

Durch das ungleiche Ansprechen der Parteien entstehen weitere Verhärtungen, was mithilfe des Transaktionsanalysemodells erklärt wird. Jede Person hat drei verschiedene Ich-Zustände: das Eltern-Ich, das Erwachsenen-Ich und das Kind-Ich. Person A kann Person B aus einem dieser Zustände heraus ansprechen, und Person B kann entsprechend reagieren und die Antwort an die angesprochene Position richten, wodurch die Transaktion komplementär wird (siehe Abb. 3). Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, dass die Parteien nicht komplementär zueinander agieren (siehe Abb. 4), was zu Kommunikationsschwierigkeiten führen kann (vgl. ebd.: 242-244).

Obwohl zwei Personen oberflächlich betrachtet auf dem gleichen sozialen Niveau kommunizieren können, wie Erwachsene es tun würden, kann es untergründig-psychologisch eine Ungleichheit geben, wenn sie aus verschiedenen Ich-Zuständen heraus handeln. Dies kann die Komplexität eines Konflikts erhöhen, da Diskrepanzen zwischen dem äusseren sozialen Erscheinungsbild und den psychologischen Dynamiken auftreten können (vgl. ebd.: 243).

Abb. 3: komplementäre Transaktion (in Glasl 2011: 243)

Abb. 4: Gekreuzte Transaktion (in Glasl 2011: 244)

In der Debatte nutzen die Beteiligten rhetorische Mittel, um Druck auf die Gegenseite auszuüben und deren Zustimmung zu erreichen. Dabei bedienen sie sich äusserlich logischer Verfahren, missbrauchen jedoch bewusst oder unbewusst bestimmte Mittel wie extreme Schlussfolgerungen oder suggerierte Zusammenhänge (vgl. ebd.: 244f.).

Stufe drei: Taten statt Worte!

Im Unterschied zu den zwei vorherigen Stufen ist nun eine deutliche Entschlossenheit bemerkbar, die dazu führt, dass die Parteien ohne Zustimmung der Gegenseite versuchen, ihre Anliegen durchzusetzten und die der Gegner:innen zu bremsen (vgl. Glasl 2011: 250). Nach Kahn und Schelling in Glasl ist das Paradoxe daran, dass die Gruppen jeweils nicht dazu bereit sind nachzugeben und ihre Einstellung zu ändern, von der Gegenseite jedoch genau das erwarten (vgl. ebd.: 250). Nach der nicht zielführenden verbalen Auseinandersetzung in der zweiten Stufe, wirken die einseitigen Aktionen mehr wie Fortschritte, wodurch sich die Auseinandersetzung von der intellektuellen auf die der intentionellen Ebene verlagert hat, die verbale Kommunikation gerät somit mehr in den Hintergrund. Nach Festinger in Glasl blockieren sich die Parteien mit ihren Handlungen und Gegenreaktionen gegenseitig, wodurch ein Gruppeninterner Druck zur Einstimmigkeit entsteht, der dazu führt, dass sich die Mitglieder dem Meinungsdruck des Kollektivs anpassen (vgl. ebd.: 250). Der Körpersprache wird mehr Gewicht gegeben als der verbalen Kommunikation, wodurch die Gefahr entsteht, dass bei dieser zunehmenden Interpretation von nonverbaler Kommunikation und dem schwindenden Einfühlungsvermögen in die Gegenseite, eine zunehmende Fehleinschätzung der Absichten der Gegenseite passiert (vgl. ebd.: 252f.). „Es ist paradox: Während es die Intention der Parteien ist, ihre Absichten durch Taten „unmissverständlich“ zu bekunden, schleichen sich unbemerkt viele Fehlerquellen ein, die zu einer negativen Deutung des Geschehens führen.“ (vgl. ebd.: 254)

Relationierung

Es ist schwer zu sagen, ob vorangegangene Situationen bereits in die hier behandelte Situation eingeflossen sind und zu einer Entwicklung bestimmter Spannungen und Erwartungen der beiden Parteien geführt haben.

Auf der Stufe eins, “Verhärtung“, versuchen beide Parteien, über verbale Kommunikation eine Lösung zu finden und die Gegenpartei von ihrem Standpunkt zu überzeugen. Die beiden Bewohnerinnen bilden ebenfalls ein Team, wobei die KL dominanter auftritt und mehr argumentiert, während die BW eine unterstützende Rolle übernimmt. Es zeigt sich auch ein zunehmendes Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen den beiden Jugendlichen.

Aufgrund der anhaltenden Spannung, bei der keine Partei nachgibt, kommt es zum Übergang in die zweite Stufe, „Debatte und Polemik“. Sowohl die PSA als auch die KL arbeiten darauf hin, den Arzttermin wahrzunehmen, wobei sie jeweils auf ihren unterschiedlichen Vorgehensweisen beharren. Die KL äussert mehrmals, dass „Sozis“ über sie bestimmen wollen, und signalisiert damit, dass sie sich nicht als gleichwertig fühlt. Sie spricht eher aus einer Kind-Ich-Position und adressiert die PSA möglicherweise aus einer Erwachsenen-Ich- oder sogar Eltern-Ich-Position. Die PSA hingegen spricht die KL als Erwachsene an und nimmt deren Anliegen ernst sowie als gleichwertig wahr. Diese unterschiedlichen Positionen führen zu weiteren Verhärtungen und Anspannungen.

Auch Merkmale der Stufe drei, „Taten statt Worte“, sind erkennbar. Die KL möchte sich durchsetzen, ohne die Zustimmung der PSA zu erhalten, und ist nicht bereit nachzugeben. Während der Reflection in Action wurde deutlich, wie die Körpersprache eine zentrale Rolle spielte und verstärkt darauf reagiert wurde oder sie vermehrt zum Ausdruck kam.

Es lassen sich mehrere Gründe identifizieren, warum die Standpunkte verhärtet waren und sich die KL und die PSA nicht einigen konnten. Schliesslich wurde der Konflikt aufgelöst, wenn auch nicht nachhaltig gelöst, indem die PSA die PA hinzuzog.

5.2 Interventionswissen – Wie kann ich als professionelle Fachperson handeln?

Wie kann die PSA die Konfliktsituation professionell (effizient und nachhaltig) auflösen?

5.2.1 Neue Autorität nach Heim Omer

Wie beim Erklärungswissen zur Neuen Autorität ausgeführt, ist die Präsenz der PSA ein zentrales Element einer gelingenden Kommunikation und Beziehung zwischen PSA und KL. Die pädagogische Präsenz wird in vier Wirkungsbereiche aufgeteilt, um diesen weiten Begriff genauer zu differenzieren.

Die körperliche Präsenz beinhaltet das Einhalten von Terminen und Vereinbarungen. Die emotionale Präsenz drückt Nähe aus und verweist gleichzeitig auf Grenzen, die handelnde Präsenz ist der Handlungsschritt, der aufgrund der Emotionalen Präsenz ersichtlich wurde und die interpersonelle Präsenz drückt das gemeinsame Regelwerk der Institution und die Teamarbeit in der Wir-Form aus (vgl. Omer/Haller 2020: 39f.).

Im Buch „Raus aus der Ohnmacht“ wird eine Intervention der fokussierten Präsenz nach Frederic Jones vorgestellt. In dieser Intervention wendet sich die PSA physisch ganz der KL zu, schaut diese ruhig an und wartet ruhig ca. 20 Sekunden. Die Körpersprache der PSA signalisiert: „Ich bin hier und bleibe hier!“ Auch signalisiert die Körperhaltung der Zuwendung mit dem ganzen Körper die Ernsthaftigkeit der Intervention. Physische Präsenz durch zugewandte Körpersprache eignet sich, um Kindern aller Altersgruppen Grenzen zu setzen (vgl. ebd.: 42).

Ein neues Verständnis von Autorität, das Selbstkontrolle betont, kann einen Weg aus der Ohnmacht weisen. Dies schliesst die Erkenntnis ein, dass die PSA das Verhalten der KL nicht kontrollieren kann. Was die PSA jedoch kontrollieren kann, ist ihre eigene Haltung und somit den Einfluss, den sie auf die KL mit dieser nimmt. Mit der Haltung der Einflussnahme anstelle der Kontrolle befreit sich die PSA von der „Schuld“ am gelingenden Verhalten der KL und kann mit erhöhter mentaler Präsenz für die KL da sein. Mit der Haltung der Beharrlichkeit anstelle des Gewinnens können Machtkämpfe vermieden werden (vgl. ebd.: 29).

Relationierung

In der zweiten Sequenz der Reflection in Action nimmt die PSA eine gekrümmte Haltung ein, spielt mit ihren Händen und auch an ihrem Hosenbein. Um auf die Interventionsmöglichkeit der physischen Präsenz einzugehen, wäre es wichtig, dass die PSA ihre Körperhaltung bewusst verändert. Die PSA würde ihrer entschlossenen Präsenz Ausdruck verleihen, indem sie eine aufrechte Körperhaltung einnimmt und sich der KL direkt körperlich zuwendet. Auch strahlt das Bewegen der Hände und spielen am Hosenbein durch die PSA Unsicherheit aus, welche die KL wahrnehmen könnte. Eine ruhige Körperhaltung kann durch Selbstkontrolle der PSA eingenommen werden und somit ein natürliches Autoritätsverständnis hergestellt werden.

Die emotionale Präsenz der PSA wird durch das empathische Eingehen und das Aufbringen von Verständnis der Emotionen der KL deutlich ausgedrückt. Gleichzeitig verweist die PSA auf die Wichtigkeit der Begleitung und bringt diese argumentativ hervor. Die Grenze, dass die Begleitung auf jeden Fall stattfindet, auch wenn die KL Widerstände hat, müsste in der emotionalen Präsenz der PSA deutlich zum Ausdruck kommen.

Die handelnde Präsenz der PSA wird in der Situation deutlich, als sie versucht, die KL zu einem Einzelgespräch zu überzeugen. Dabei betont sie argumentativ die Sinnhaftigkeit der Begleitung und holt Unterstützung zur Lösung der Situation ein. In der handelnden Präsenz hätte die PSA bei der Schilderung der Situation gegenüber der PSA mitteilen können, dass sie gegenüber der KL als Team auftreten möchte und dass sie sich daher einen kurzen Austausch und eine gemeinsame Lösungsfindung wünsche. Vor dem Hintergrund, dass der PSA der enge Zeitrahmen bewusst ist und die gemeinsame Lösungsfindung möglichst effizient stattfinden sollte.

Die interpersonelle Präsenz der PSA wird in der Situation deutlich, indem die PSA das Regelwerk der Institution sehr klar argumentativ zum Ausdruck bringt. Die Teamarbeit in der Wir-Form wird sprachlich von der PSA in der Situation angewandt, indem Sie Bezug nimmt zum sozialpädagogischen Team. Beim argumentativen Hervorbringen der Regeln der Institution könnte sprachlich die Wir-Form angewandt werden, damit die KL die Durchsetzung der Regel weniger auf die PSA persönlich bezieht. Aus Sicht der KL und BW sind PSA und PA möglicherweise als Team aufgetreten, aus Sicht der PSA fühlt sie sich mit der PA nicht in Teamarbeit. In der Situation hätte die PSA das Gefühl übergangen zu werden der PA vor der Konfrontation mit der KL oder danach mitteilen können.

In der Situation wird der Versuch zur Aufforderung eines Machtspiels seitens der KL und BW deutlich indem sie eher abwertend von den Sozis spricht und die PSA in ihrer Haltung zur Gegnerin macht. Die PSA sollte sich in diesem Moment ihrer eigenen Haltung bewusst werden und diese in eine Haltung der Beharrlichkeit anstelle des Kampfes wandeln. Somit bietet die PSA keine Gegnerin und Angriffsfläche mehr für die KL und BW und lässt sich nicht auf das „Spiel“ ein. Somit kann das Machtspiel für die KL und BW an Anreiz verlieren.

5.2.2 Gruppendynamik

Deindividuation (Deindividuierung) nach Leon Festinger:

Die selbstfokussierte Aufmerksamkeit kann aggressivem oder impulsivem Verhalten, das durch durch den Prozess der Deindividuierung ausgelöst wird, entgegenwirken. Sie sorgt dafür, dass persönliche Standards und moralische Werte wichtiger werden, sodass man sich wieder stärker an eigenen Normen und moralischen Vorstellungen orientiert (vgl. Werther et al. 2020: 359).

Gruppendenken nach Irving Janis: